破滅の解放

「ところでセレナ、お前、今日が調教何日目かわかるか?」

突然の質問に、セレナは何を言われたのか理解できなかった。きょとんとした表情ですぐに答える。

「何を言っているのです?まだ調教を初めてから一日も経っていないでしょう?」

セレナはそう答えた。半日もかからず堕ちてしまった自分の意志の弱さと肉体の脆さに強い羞恥を感じる。

・・・そして、グロダはニヤリと嗤うと絶望を告げる。

「いいや違うな。・・・今日は調教開始から24日目だ」

「はぁ?」

グロダの言葉に一瞬頭が追いつかない。彼は今何と言ったのだろうか? そんなはずはないのだ。先ほど調教が始まってそして・・・。

「おかしいと思わないか?銀狼族の騎士様ともあろう者がたった半日で堕ちてしまうなんて?」

混乱するセレナを見て、グロダは満足そうに笑みを浮かべる。そして彼女の耳元に顔を近づけると囁いた。

「24日目だ、セレナ。お前はもう、この淫獄で何度も何度も何度も堕とされているんだよ」

「・・・ッ!?」

セレナが息を飲む。

「そして、ついに目標の一日を切った、今回はわずか8時間程度でお前を屈服させることが出来た。もういいだろうっ!」

グロダは実に嬉しそうに邪悪な笑みを浮かべると、全裸で座るセレナに近づき、その耳のピアスに手を伸ばす。

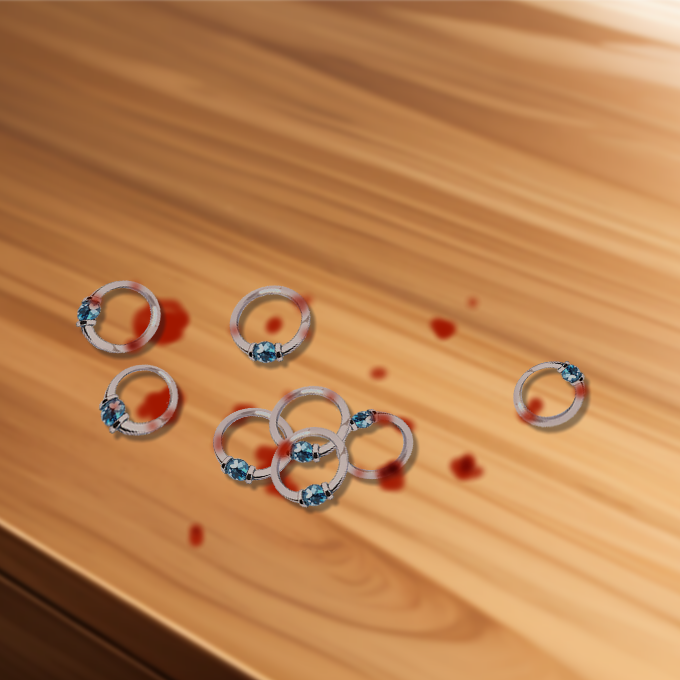

彼女の頭部から突き出た狼の耳には、左右それぞれ四つずつ、計八つの銀のピアスが並んでいた。

それらは、かつての記憶を封じ込める魔術の封印具であり、同時に彼女がこの数週間で淫獄に堕ちた回数であった。

グロダの行動に、何か途轍もなく恐ろしい物を感じて、セレナは必死に逃れようとする。

しかし、グロダが僅かに魔力を込めると、彼女の美しい首に巻かれた9輪目の首輪から魔力が流れ、弱々しい抵抗しか出来なくなる。

「や、やめて!お願いっ!・・・いやぁっ!!」

セレナの哀哭を無視して、グロダが恐ろしい事実を告げる。

「このピアスを外すと、封印された記憶が一気に解放される。つまり、お前は今までの調教の全てを一瞬にして体験する」

「い、いやぁ・・・お願いっ!やめてぇ!」

セレナは恐怖に泣き叫ぶ。

「通常ではあり得ない9回もの屈服の記憶は、お前の脳をオーバフローさせ、お前の魂に服従を刻み込み永遠に焼き付ける」

「いやっ!いやぁーーーーーッ!!」

セレナの悲鳴とともに、グロダの両手の指がセレナの耳の八つのリングに通される。

それは奇しくも親指以外の指と同じ数だった。

「行くぞ、さぁセレナ!・・・魂が砕かれる覚悟は良いか?」

グロダの声は、まるで何かの儀式を執り行う司祭のように、低く、冷たく響き渡った。

「やめてっ!・・・いやっ!お願い!!・・・わたし、まだ堕ちたくないっ!!」

セレナの悲痛な叫びも空しく、グロダの指が全てのリングを一気に引きちぎる。

ブチッブチィイイイッッ!!

「イヤアァアァアァァァアアアアアアーーーーーーーーーーーッ!!」

魂が引き裂かれるような絶叫と共に、両耳から一斉に鮮血が飛び散る。

耳から一斉に外れたつのピアスが、血しぶきを上げながら宙を舞った。鮮血は彼女の白銀の髪を赤く染め、床に飛び散る。

8つのリングに封じ込められていた記憶が一気に解放され、セレナの脳へと襲い掛かった。

それはもはや調教などと生易しいものではない。彼女の心は9回分もの残酷な過去を一度に焼き付けられたのだ。

「あがっ・・・あ、ががっ・・・アァッ!」

セレナは白目を剥いて全身をガクガクと痙攣させ、獣のような叫び声をあげ転げまわる。

「うぐっッぎぃッ!ぎぃッ?あがっ、ガッ!ぎぃッッッ」

セレナは絶叫しながらのたうち回わり、淫獄の記憶の奔流に飲み込まる。白目を剥き、口から泡を吹きながら、ついに意識を手放す。

グロダは、血で染まり床に散らばるピアスを拾い集め机に並べる。

そして満足そうに笑うと、彼女の両耳に手をかざした。するとピアスのなくなった彼女の耳から血が止まり、まるで何事も無かったかのように再生する。

「これで、お前の魂に永遠の屈服が刻まれた」

人間の限界を超えた敗北と屈服の記憶は、セレナの魂に刻み込まれ、今後彼女が反抗心を持つ度に魂がそれを思いだし、脳と体を蝕み屈服させていく。

グロダは満足そうに、セレナの美しい銀髪を優しく撫でつけた。

気絶したままのセレナは、その白い裸体をビクンビクンと震わせていたが、やがてその股間からジョロジョロと音がし、湯気が立ち上る。

限界を迎えた体が失禁し、最後の尊厳をも打ち砕かれる。

「今日から、お前は俺の本当の牝犬奴隷だ。これから奴隷としての作法をしっかり叩き込んでやるよ」

グロダはそうつぶやくと、意識の無いセレナを抱きかかえ、部屋を後にした。

「ん・・・」

セレナが目を覚ますと、そこはいつもの調教部屋だった。

「わたしは・・・」

気だるい体を起こすと、自分の首の違和感に気付き鏡を見る。

自分の首には、前に着けていたものよりも細身の、チョーカーのような革首輪が嵌められていた。

そこにはリードを繋ぐためのリングの他に、粒のように小さな蒼い宝石が9つはめ込まれている。

それが何を意味するかを悟り、先ほどの恐ろしい調教を思い出す。

「わたしは・・・あんな酷いことをされて、気絶して・・・」

セレナはがっくりと膝から崩れ落ちる。自分があの恐ろしい調教で屈服したという事実をどうしても受け入れたくなかった。

「おっと、起きたようだな」

そんなセレナの背後から声が聞こえた。振り返ると、そこには先ほど自分を破壊した張本人であるグロダが立っていた。

「ひぃっ!?」

セレナは小さく悲鳴をあげて後ずさる。しかしすぐに動けなくなる。

グロダが魔法を使ったからではない、彼女自身の体が、先ほどの調教を刻み込まれ屈服してしまっているためであった。

「あっ・・・いやぁ・・・」

セレナが恐怖に顔をゆがめ、自分の体を抱きしめる。その体は僅かに震え、目には涙が浮かんでいた。

グロダはそんな彼女の顎を掴むと、無理やり自分の方を向かせた。

「いい表情だ。やはりお前は俺の最高の牝犬奴隷だよ」

そう言って笑う彼の目は嗜虐心に溢れていた。

「さて・・・調教を始めようか?」

その言葉に、セレナは反射的にビクリと体を震わせた。

「お前の心はもう屈服した、これからはその体に性奴隷の技術と作法を叩き込んでやる」

「い、いや・・・そんなの絶対に嫌ぁぁ・・・」

セレナの目から涙がこぼれるが、グロダは意にも介さない。

「まずはその言葉遣いからだな」

「いやっ、やめて・・・許してください・・・」

セレナの哀願を無視し、グロダは彼女の耳元で囁く。

「いいか?お前はもう牝犬奴隷だ。主人の命令は絶対だ。言うべき言葉を間違える度に、お前に罰を与える」

「ひぃっ!?」

罰という言葉にセレナが怯えた表情を浮かべる。しかし彼女はすぐに気を取り直すと口を開いた。

「・・・どうかお許しください」

セレナが媚びるような目と口調でグロダに許しを乞う。しかし彼はそれを認めない。

「駄目だな、やり直しだ」

「あっ・・・」

絶望の表情を浮かべるセレナを無視して、グロダが再び耳元で囁く。

「もう一度言うぞ?お前はもう牝犬奴隷だ。主人の命令は絶対だ、言うべき言葉を間違える度に罰を与える」

「・・・・・・はい」

セレナは小さく頷くとゆっくりと口を開く。そして震える声で言葉を紡ぐ。

「わ、わたしは・・・牝犬奴隷です・・・どうか調教をしてください」

グロダは満足げに微笑むと、セレナの頭を撫でた。彼女は体を震わせながらもそれを受け入れる。

「そうだ、それでいい。これからお前は俺の命令には絶対服従だ。いいな?」

「・・・はい」セレナが小さく頷くのを見て彼は満足気に微笑んだ。

「さて、調教を始める前にまずはお前の身分をはっきりさせておこう」

グロダはそう言うと、パチンと指を鳴らした。すると天井から一枚の羊皮紙が降りて来る。

彼はそれを手に取ると、セレナに見せた。そこには彼女の身分が記されていた。俗にステータス表と呼ばれる王国の身分証明書だった。

名前:セレナ・ソティス・ルプス

性別:女

種族:獣人種:銀狼族、年齢:18歳

所属:セドリック王国近衛兵団 第6騎士団 銀狼騎士団

職業:セドリック王国 騎士隊長、性奴隷、牝犬奴隷

所有者:グロダ・キネルロス

備考:性奴隷として、上記の者に所有されている

「これが今のお前の公式の身分だ。お前は俺の牝奴隷だ」

グロダの言葉に、セレナは顔を真っ赤にする。しかしそんな彼女の羞恥を無視するように彼は言葉を続けた。

「牝犬奴隷は主人に絶対服従だ。そこでお前に最初の命令を与える、ここに書いてあることを自分で認め宣言しろ。」

「・・・っ!」

セレナが息を呑む。

「どうした?早くしろ」

「・・・はい」

セレナは小さく頷いた。その目には涙が浮かんでいたが、彼女はそれを拭う事すら許されなかった。

彼女はゆっくりと口を開いた。

「わたしは・・・セレナ・ソティス・ルプスは・・・牝犬奴隷です・・・」

「そうだ、よく言えたな」

そう言って頭を撫でると、彼女は頬を赤らめた。そして再び口を開く。

「わたしは・・・ご主人様の性奴隷として調教を受けています・・・」

「良いぞ、だがまだ足りないな。もっと具体的に言え」

あえて、なんと言うべきかは教えない。セレナ自身で考えさせる事で、より牝犬奴隷としての考えを自らに刻み込ませるのだ。

「・・・はい、わたしはご主人様の・・・グロダ様の性奴隷として、、一人前になるために調教をうけ、ご主人様に奉仕します」

本来であればセレナこんなことは絶対に口にしない。だが今までの圧倒的な淫獄調教が、彼女の心を蝕み主人への服従を当たり前の物として受け入れてしまっていた。

「ふっ、まあいいだろう。それで許してやる」

「・・・ありがとうございます」

そう言って彼女は弱々しく微笑んだ。

そんなセレナの耳元でグロダは囁く。

「それじゃあ始めようか?お前の心も体も徹底的に堕としてやる」

その言葉に、セレナの背筋に冷たいものが走る。だが同時に、どこか期待している自分がいることにも気付いていた。

「さぁ、調教を始めよう、まずは牝犬奴隷としての奉仕の仕方からだな」

「ありがとうございます・・・」

そう言って彼女は頭を下げた。その顔は羞恥で真っ赤になっていた。

(ああ、わたしはもう完全にこの人のものになってしまったんだ・・・)

その事実を実感したセレナの心は絶望と、そして同時に僅かな悦びを感じていたのだった。